Хотя большая часть проектной документации ориентирована на соблюдение требований для территорий с высокой сейсмической опасностью, растущее число локальных колебаний грунта в регионах с низкой активностью указывает на необходимость пересмотра устоявшихся инженерных подходов. Даже при формальной принадлежности участка к зоне с расчетной интенсивностью менее 6 баллов по шкале MSK-64 вероятность сейсмического воздействия не исключается полностью. Это связано как с глобальными геодинамическими процессами, так и с техногенными факторами, включая строительство плотин, подземные выработки и активное воздействие на геологическую среду.

Практика показывает, что даже в таких регионах могут возникать локальные разрушения зданий, если проектные решения не учитывают потенциальную сейсмическую нагрузку. Игнорирование вероятностного подхода в расчётах может привести к техническим и юридическим последствиям: от деформации несущих конструкций до полной потери работоспособности объекта.

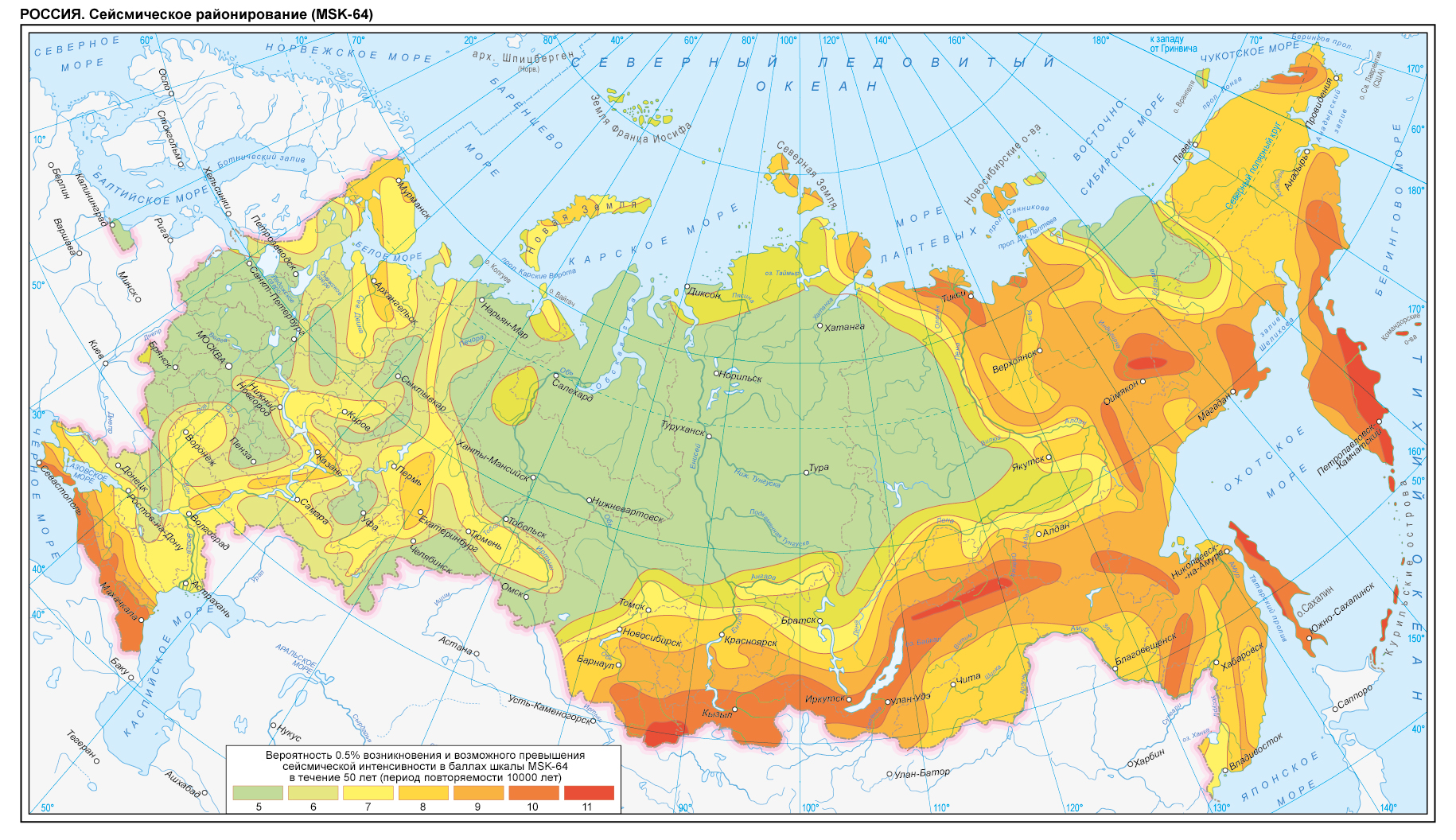

Сейсмическое районирование представляет собой процесс разделения территории на зоны по уровню вероятной сейсмической активности, выраженной в баллах интенсивности колебаний. В Российской Федерации используется карта ОСР-2016, разработанная с применением вероятностного подхода, учитывающего сейсмологические, геофизические и геодезические данные за последние десятилетия. Основной единицей измерения является интенсивность землетрясения по шкале MSK-64, адаптированной под строительные нормы.

Согласно требованиям нормативного документа СП 14.13330 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах», к сейсмически опасным относятся территории с расчётной сейсмичностью от 6 баллов и выше. Однако даже в зонах с 5 баллами и менее рекомендуется выполнять оценку возможных динамических воздействий, особенно если объект относится к I или II классу ответственности по Техническому регламенту.

Различие между высоко- и низкосейсмичными зонами не ограничивается только числовыми значениями на карте. Существенное значение имеют характеристики грунтов, глубина залегания твёрдой породы, наличие подземных вод, а также близость к локальным геологическим разломам. Кроме того, инженерные изыскания могут выявить микрозоны с отличающимися условиями даже в пределах одного участка. В результате подход к проектированию должен учитывать не только карту ОСР, но и данные полевых обследований и натурных испытаний.

Проектирование зданий и сооружений в слабоактивных районах традиционно предполагает минимальный учёт сейсмических воздействий. Однако современный инженерный подход требует более гибкой стратегии, основанной на вероятностных и геотехнических оценках. Даже в условиях низкой расчетной сейсмичности (4–5 баллов) могут возникать значительные динамические нагрузки, особенно при учёте антропогенных факторов.

Одной из основных причин становятся техногенные воздействия. Масштабное строительство транспортной и промышленной инфраструктуры, глубокие выработки полезных ископаемых, инъекционное нагнетание жидкостей при добыче нефти и газа, а также строительство водохранилищ способны вызывать локальные подвижки земной коры. Эти явления, называемые индуцированными землетрясениями, фиксируются в Центральной России, Поволжье и на юге Западной Сибири — в традиционно стабильных регионах.

Важную роль играет и геологическая неоднородность. Даже в рамках одного района могут существовать участки, склонные к усилению сейсмических волн за счёт рыхлых или водонасыщенных грунтов. Такие эффекты, как резонанс между частотой колебаний здания и грунтовой среды, могут существенно увеличить воздействие на конструкцию.

Наконец, существует практика «подстраховочного» проектирования при высокой значимости объекта. Медицинские учреждения, транспортные узлы, объекты гражданской обороны и системы жизнеобеспечения требуют гарантированной устойчивости при любых воздействиях. В таких случаях учёт даже маловероятных сейсмических сценариев становится обязательным.

При проектировании зданий вне зон высокой сейсмичности важно применять нормативно закреплённые методы расчёта, адаптированные к условиям пониженного, но не исключённого риска. Основные положения регламентированы в СП 14.13330 и СП 385.1325800, а также допускается использование положений Еврокода 8 (EN 1998) в части определения расчетных сейсмических воздействий.

На первом этапе инженерных изысканий осуществляется определение расчетной интенсивности землетрясений с учётом данных карты ОСР-2016 и результатов локальных геофизических исследований. В ряде случаев, особенно при сложных инженерно-геологических условиях, используется микросейсмическое зонирование участка, выявляющее зоны с потенциально усиленным откликом грунта.

Расчёты на сейсмические нагрузки проводят с использованием метода линейного спектрального анализа или модально-временного моделирования. В проект вводятся корректирующие коэффициенты надёжности, включая:

В условиях низкой сейсмичности допускается уменьшение проектных требований, однако это должно быть обосновано расчётами, подтверждёнными геотехническими исследованиями. Для объектов II и III классов ответственности проект может предусматривать конструктивные мероприятия, позволяющие сохранить работоспособность при превышении расчётной нагрузки на 1–2 балла.

Таким образом, даже при умеренной сейсмической угрозе рекомендуется включать в проектную документацию как минимум упрощённые расчёты динамической устойчивости с учётом местных условий.

Проектирование объектов вне зон высокой сейсмической активности не освобождает от необходимости учитывать потенциальные динамические воздействия. Напротив, современная практика требует системного подхода, ориентированного не только на формальные нормативные значения, но и на реальные инженерно-геологические условия конкретного участка. Даже при расчётной интенсивности менее 6 баллов существует вероятность техногенных или локализованных природных колебаний, способных вызвать повреждения конструкций.

Разработка документации по планировке территории – этапы и требования

Разработка документации по планировке территории – этапы и требования

Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов перед строительством

Обследование территории на наличие взрывоопасных предметов перед строительством

Освоение месторождения в горах – геологические и экологические изыскания

Освоение месторождения в горах – геологические и экологические изыскания